2013/05/28 舞姫もみじの取り木

みなさん、あなたは取木をやったことありますか?

わずかの期間で、ある程度の太さの素材がゲットできちゃうんですよ

取り木ってすっごくお得感ありますよね

そこで、今日は人気急騰中の舞姫もみじを教材にして

取り木の方法を解説するつもりです

まず、取り木の適期は入梅ごろって解説している盆栽の入門書が多いようですが

プロはもうちょっとばかり早くやるようにしていますよ

この時期が入梅時期よりも特別に発根率がいいわけではありません

早めにやる理由は、うまくすると入梅中に発根し、土用前、遅くとも秋口には切り離しが可能で

培養の前倒しができるからです

時期の目安としては、春に出た新葉が固まった5月中旬からです

ちなみに、葉が固まるというのは、手で触ってガサガサとこわばった感じで判断します

この表現は盆栽では案外使いますから(葉刈りの時期など)

覚えておいてくださいね

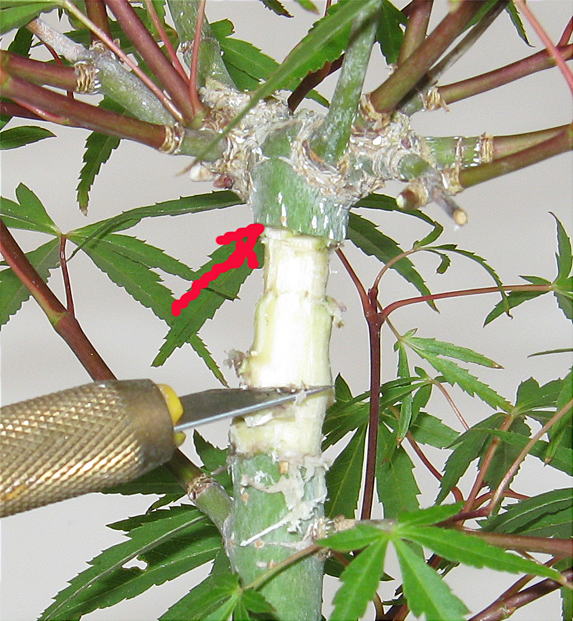

エンピツくらいの太さの舞姫もみじの頭の部分を

今年の春にあらかじめ1mmのニューム線で結束しておきました

葉で作られて根へ下るはずの養分が針金でせき止められ

上部に溜まってクビレができています

若木なので、クビレから下へ幹の直径の約2倍ほど環状に皮を剥きましたが

古木の場合は直径の1〜1.5倍くらいで十分です

赤矢印で示した切り口(クビレの部分)の周囲が発根予定位置ですから

この部分はもういちど最後にきれいに削り直す必要があります

皮を剥いた部分には、やや青味がかった薄い膜のような「形成層」が露出しましから

この部分をナイフの刃で木質部までていねいに削り込みます

形成層とは、根から吸収され水分や葉で作られた養分の通り道なので

木質部に達するまでよく削り取り、上下を遮断しておきます

なお、下の切り口は発根する箇所ではないので、少々粗雑な切り口であっても影響はありません

上部の発根予定位置にはルートン(発根促進剤)を塗っておく

さらに1mmのニューム線を図のように巻きつけておく

この針金は、上部で形成されたカルスが発達し過ぎて下部にまで達すると

上下の形成層がくっついてしまうのを防ぐためです

ちなみに、上下の形成層がくっついてしまうと

発根せず取り木は失敗します

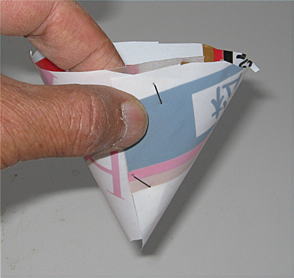

水苔をくるむかたちになるビニールは、円錐形に切るといい

半円形に切れば丸めると円錐形になりますから、水苔を入れてからホチキスで止めればOK

上部が開いた円錐形なら、水やりも楽

下部はつぼんだ形にすれば水持ちがいい

水に浸した水苔をたっぷり入れ込むことと

削った箇所のやや上まで覆うことがポイントです

ビニールと水苔がずれ落ちないように紐で縛って、作業完了です

今後の培養ポイント

1 置き場所は通常通りの日当たりにいい棚上がよい

2 水やりと肥料は従来通り

3 ビニール内への水苔は絶対乾かさないように

4 また、発根を確かめるために、水苔をめくって削った箇所を覗いてはいけません

その箇所の発根が悪くなること必定ですよ

5 おおよそ1ヶ月ほどで発根します

発根すればビニールを透かしてモヤシのような根が確認できます

6 若木であれば、その時点で親木から切り離してもいい

切り離したら、水苔をほぐさずにそのまま仕立て鉢に仮植えして、来春に本植えする

(仮植え後は1〜2週間半日蔭に置く)

7 古木の場合は、秋口まで根が増えるのを待ってから切り離し仮植え

来春に傷口をしっかり処理して本植えする

簡単ですよ

みなさん、取り木にチャレンジしてくださいね

それでは