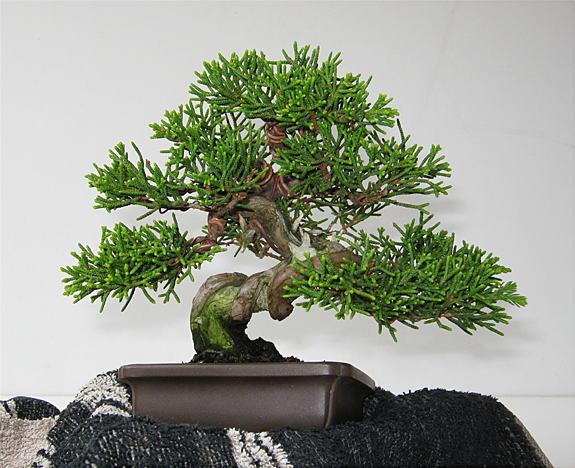

Part179に掲載中の真柏、大いに気に入って求めたのですが

現在の姿がその実力を充分に発揮していないのでは、と気になっていた

足元から芯まで巧みな曲が入り、サバ幹とそれにからんだ水吸いが天然の山取りもののようで

小さいながら(11㎝)スケールの大きな構図で、真柏らしい優雅な姿がとてもいい

とはいえ、大盆栽でもいえることですが、このように変幻自在で模様の激しい樹は

植付け角度などの微妙な狂いによって、その木の個性を発揮できていないことも多いようです

そして、それらの原因の多くは、皮肉なことに前回の植替えの失敗にあるのではなく

盆栽自らの成長により、気がつかないうちに少しずつ姿が変化していることによります

つまりは、うれしいことなのですが

気がつかないうちというのは困りますね

それを改めるには、きっちりと針金による整姿をして

改めて構図を確認して正面の調整をする必要があります

作業前の姿

前後の植付け角度がやや前のめりになっていますね

そのためこの画像では、せっかくのスケールの大きな構図が感じられません

大まかに構図と植付け角度の見極める

1 まず、前のめりの立ち姿を矯正

2 向かって右の一の枝(やや後ろから出ている)を下げる

3 左の肩から下垂している二の枝(赤線)を幹側に引き寄せるように下げる

それらを針金で仮留めして検討する

・ 幹全体を起こすことにより、複雑な模様が見えるようになる

・ 一、二の枝を下げることにより安定感が出る

・ それらの矯正により、構図のスケールが大きく感じられるようになる

針金かけ進行中の画像

構図を整える際に特に留意したポイント

1 幹模様全体がよく見えるように、正面を従来よりやや右の角度に振る

2 一と二の枝の枝下をなるべく低くして、姿に安定感と重厚感を出す

3 一と二の枝の上部に空間をとって姿に弾み(動き)を演出する

4 下垂した二の枝は動きを失わないように整姿する

5 木姿の重心である芯(×印)の位置がぶれないようにする

整姿一応完了

植付け角度なども考慮して、もういちど検討してみましょう

1 正面の角度をやや右に振る(幹全体の動きがよく見えるようになった)

2 左右の枝下を低くした(安定感と重厚感が出た)

3 一の枝だけでなく、二の枝の上部にも空間を作った(左右の均衡がとれて弾みが出た)

4 二の枝を幹側に引き寄せ、両方の動きに協調性が出るようにした

5 重心をしっかり決めた

以上です

幹がすっきりと立ち上がり、足元から芯までの動きがよく見えるようになりました

左右の枝のバランスもよくなり、姿に弾みが感じられるようになりました

来春はこの角度で植付けし、改めて新しい気持ちで再出発です

そして、全体の輪郭もさらにコンパクトにして作り上げていきたいと思っています

それでは